しばらくの間、お別れです

2023年07月04日

旧日本郵船株式会社小樽支店

旧日本郵船株式会社小樽支店

小樽にお越しの際は必ず見てほしい、一押しの場所です。

館内を案内してくださるガイドの方の説明を、『なるほど…!ほ~。』と感心しながら聞いています。

そして、説明内容は、みな同じではなく、

○会社の成り立ちについて

○柱について

○金庫について

○瓦について

○遊戯室について

○玄関について

○初期の自動ドアについて

○樺太について

…。

など、それぞれのガイドの方が自分の得意分野を詳しく説明してくれます。

ただ、一つ、私が『・・?』と思い続けていることがあります。

それは、ガラス窓の説明の際、「ベルギー製のガラスです。…。」と、みなさんがおっしゃいます。

『・・?』の訳は

『大正13年12月27日に手宮駅で大爆発があった。という事実です。おそらく郵船の建物の窓ガラスは総べて吹き飛んだのでは?その後、入れ替えたガラスなのでは?』

その謎を解くきっかけになった本が、市立小樽図書館に…!

~INAX ALBUM 3

近代商業建築を観る

旧日本郵船株式会社小樽支店の再生

北川 佳枝

発行=INAX

発売=図書出版

第1刷発行―1992年5月20日

です。

第5章

窓ガラスを識る

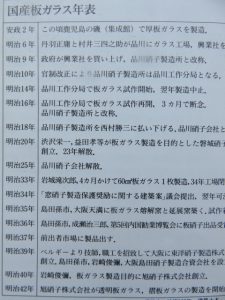

国産板ガラス小史

建物がもつ奥行きの中に、その建物の歴史だけでなく素材の歴史をも探索出来る楽しみがある。特に近代建築は、建築材料が明治に入って急激になだれ込んで来た外国製品と、その国産化初期製品とが混在して成り立っており、その技術や意匠の比較や発展が興味深い所見の一つでもある。この建物の窓は防寒のため木製サッシの二重ガラスであるのが特徴である。

窓は両内開窓と上げ下げ窓とがあるが、大多数は両内開窓で4枚組ペアガラス型と8枚組ペアガラス型の2種類あり、その上部に各欄間窓をもち、それらも2枚ペアガラス型と4枚ペアガラス型がある。全部で40カ所。総数約1300枚以上の板ガラスが使われている。

4枚組ペアガラス窓、下から2番目のガラスに歪みが見える。

4枚組ペアガラス窓、下から2番目のガラスに歪みが見える。

8枚組ペアガラス窓、外側にスチールシャッターが下りる。

8枚組ペアガラス窓、外側にスチールシャッターが下りる。

かつて博物館時代にこの建物を訪れた、当時東京大学生産技術研究所の本多昭一氏は「博物館の窓ガラス—国産第1号か?」[註33]と紹介しているが、その大要は「この窓ガラスは手吹きで作られており、イギリスまたはベルギーからの輸入品であることも推測されるが、国産板ガラスが製造された頃と建物の建築年が微妙な時期にあるので、或は国産最初の板ガラスを使用したことも考えられる」という内容であった。

明治に入って「生活の開花はなんといってもガラス窓の導入である」[註34]と言われる程、近代建築に於てガラスは欠くべかざる素材でありながら、江戸時代からガラス工芸品の歴史に比べて板ガラスの歴史はあまり知られていない。1873年(明治6年)頃から試みられた板ガラスの製造は煉瓦やセメントの国産化より大幅に遅れ、最初の国産板ガラスを試販出来たのはその30年後であった。

近世に入り、ヨーロッパや中国から入って来たガラス器は「びいどろ」「ぎやまん」と呼ばれ珍重されていたが、江戸時代初期からその製造技術が長崎の職人により大阪、京都、江戸へと伝わっていった。幕末には藩の産業の一つとしてガラス製造を始める藩も出て来たが、特に薩摩藩では藩主島津斉彬が産業開発に力を入れ、ガラス製造も1851年(嘉永4年)頃から始め[註35]、のちに「薩摩切子」と呼ばれる完成度の高いカットグラスを製造したことはよく知られている。板ガラスも1855年(安政2年)頃には溶けたガラスを型に流し込んで作る鋳造法により製造していたが、小型で分厚い物しか作れず非常に高価でもあった[註36]、しかし明治維新後、各藩営[註37]の工場は廃止、ガラス製造も、一時立ち消えてしまう。

明治に入るとランプの火舎(ほや)、各種壜、板ガラスなど実用品が要求されるようになり、政府も積極的にガラス工場を奨励した、1873年(明治6年)品川に初の洋式ガラス工場「興業社」が設立され[註38]、ギヤマン職人を使って板ガラス製造を開始するが、完成品は

1枚も作れず事業は失敗した。その後工部省がこの興業社を買い上げ、「品川硝子製造所」と改称、このときから“硝子”は“ガラス”と読まれるようになった。品川硝子製造所は官制改正のもと「品川工作分局」と改称、設備を拡充し、英国人技師を招いて技術者の養成にも力を入れ、食器など日常用ガラス器の量産は軌道に乗るが、幾度も試みられた板ガラス製造には成功せず民間に払い下げられ、1892年(明治25年)解散した。明治20年代末には板ガラスの輸入額が年間100万円もの巨額に達し、国産化の要望[註39]が益々大きくなる中、品川硝子で技術を学び、各地にその製法を広めていった人達はその後も執念を燃やし続け、製造を試み失敗を繰り返していた。やがて、1902年(明治35年)大阪の「島田硝子」が試作に着手、2年後市販に漕ぎつけ、1907年(明治40年)に設立された「旭硝子株式会社」でやっと量産が始まったのである。

板ガラス国産化への長い道は、試行錯誤、失敗、工場の閉鎖、解散の繰り返し、そしてさらに挑戦と、まさに明治職人の苦闘の歴史であった。

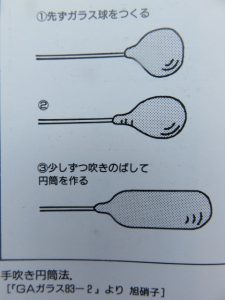

手吹き板ガラス

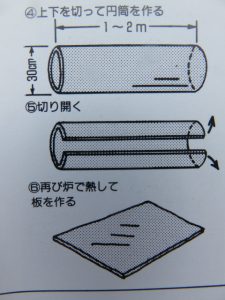

何故板ガラス製造がこんなに困難を極めたのか、その理由として、勿論莫大な設備投資を必要とすることが挙げられるが、最大の理由は“手吹き円筒法”という製造法にある。

これは鉄製吹竿の先に溶けたガラスを巻きとり、空気を吹き込んで大きな円筒を作り(長さ1~2メートル、径30~40センチ)、その両端を切って円筒形にして縦に切り開き、延展炉で暖めながら広げて1枚のガラス板を作る方法で、吹竿

とガラス種とで12キロ以上の重量となるため、熟練のびいどろ職人にしても、体力的に大変な作業であった。また、ガラスを炉の中で均一に平らに延ばす工程も極めて熟練を要するもので、どうしても気泡が残ったり歪みが出てしまうが、これが手作りである証拠でもある。

その後の普通ガラス製造は機械吹円筒法(ラバース法)、コルバーン法、フルコール法というローラーの間を通して巻き上げる方法を経て、現在のフロート法という溶けた錫の上にガラスを浮かべることで大きく円滑な板ガラスを作る方法が主流になっている。

今世紀初め、アメリカで開発されたラバース法では円筒の直径が1メートル、長さ12メートルまで大きくすることが出来、その大型板ガラスは高層ビルに使用されたが、このラバース法が日本に導入されたのは早く、1914年(大正3年)である。こうしてやっと生産化した手吹き円筒法の期間はわずか数年間で終り、さらにコバーン法は1920年(大正9年)に、フルコール法も1928年(昭和3年)に操業開始と、手吹き円筒法実用までの長い挑戦の後、技術は急激に発展進歩し、明治職人の艱難辛苦の歴史は忘れられていった。

窓ガラス調査

さて、窓ガラスが古いか新しいかは、目視で風景が歪んで見えること、気泡が入っていること、厚みが不均等であることなどで容易に見分けることが出来る。また太陽光があたると、その影が波面状に現われるのも一つの証拠である。しかし、古いガラスがどのくらい古いものであるかは分からない。

では、この建物の窓ガラスは前述の通り“国産第1号”なのだろうか。確かに北海道の建物のガラスは地震も少なく戦禍もなかったので、割れずに残存する率は高い。しかし、この建物の歴史には、ガラスに関する見落とせない一つの出来事がある。

実は1924年(大正13年)12月27日に近くの手宮駅構内で搬入中の火薬600個が爆発し、死傷者100名以上、近隣倉庫、住宅、停泊中の船舶などが破壊されるという大事故があったのである。事故を報じる当時の「小樽新聞」の記事中にこの建物の状況を「大きな硝子窓は館内に吹き飛ばされてメチャメチャとなり」[註40]と記している。[そういう状況の中で建設当初のガラスは本当に残存しているのだろうか」という懸念をもちつつ、窓建具の修理改変状況による年代区分、窓ガラスの仕様による年代区分調査を行った。

窓木部の年代判定には1.窓框、桟の補修、2.窓枠蝶番の木ネジ痕跡、3.クレモンボルト取付痕跡、4.窓隙間風止め釘痕跡の4点を指標にした。その結果として窓枠はすべて当初のままであったが、当初建具は14カ所のみで大部分に修理の跡が見られ、特に建物正面での改変が多かった。それは爆発事故の方向と一致するものであった。また、クレモンボルト取付痕跡により、窓枠そのものを1、2階で移設しているものもあったが、爆発の際、飛んだ数カ所の窓をもとの位置を確かめず、修理設置したものと推測する。厳寒の冬期間の事故なので如何に修理に急を要したかを物語っている。

窓ガラスの調査は、解体工事の際に、1枚ずつ番付し取りはずしたガラスを1.重量、2.大きさ、3.厚さ、4.気泡、5.表面の歪み、6.色、の6項目調査した[註41]。残存635枚を調査した結果、表面の歪み、気泡の有無、色別により次の3種に大別出来た。

1.歪み、気泡があり水色のもの

2.歪み、気泡があり緑色のもの

3.歪み、気泡のないもの

古いガラス1と2についてデータを整理してみると、厚さは平均約3ミリ(最大4.7ミリ、最小1.8ミリ)、1枚で厚差2ミリもあるものがあった。気泡は最大8.1×1.3ミリのものもあり、縦方向のものと横方向のものに分類出来た。重量は水色ガラスは平均920グラム、緑色ガラスは平均915グラムであった[註42~水色のものは105枚、緑色のものは253枚確認できた]。

この二つの調査により、まず窓建具を全く動かした痕跡のない当初窓枠に水色ガラスが偏在していること、当初欄間窓でガラス止め四分一に釘の打ち替えのないものにやはり水色ガラスが多いことが判明し、水色ガラスが建設当初品と判断した。

ではこの水色ガラスはあれだけの爆発被害を受けながら、何故残り得たのだろうか。当時の新聞記事からはほとんどの窓が飛んでしまった印象を受けるが、「社員の負傷者は2、3人顔面に硝子の破片で軽傷を負ふただけ」という、それはシャッターが答えを出してくれた。この建物はガラス窓の外に鉄製のシャッターが下りる仕組みになっているが、ではその時シャッターはどうなっていたのだろうか。改めてデータを調べてみると、欄間窓にはほとんど修理跡が見られないし、背面部、特に入隅の窓は良好状態で残存している。それらを鑑み、シャッターは大部分途中まで下ろされていた(少なくとも欄間窓が隠れるくらいまで)、また背面入隅部は下まで下ろされていたのではないかと推測する。勿論確証はない。しかし、史料写真にもシャッターが途中で止まっているケースが多く、特に時期も年末12月27日午後のことである。シャッターがガラスを守ったのではなかろうか。

ガラスが国産か否かは結局判定出来なかった。今後より細やかな分析と確実な資料調査が必要であろう。そのためにもこの手吹き板ガラスを遣っていって欲しいと思う。

たかが窓ガラスである。しかし、手吹き板ガラスの歴史を思い、1枚1枚秤にかけ、ノギスで寸法を測り続けた日を通り抜けてみると、私にとってはやはりされど“硝子”である。

複層ガラスの修復

取りはずし調査し終ったガラスを再び嵌め込む作業もかなり難航した。実は修理前ペアガラスのまま残っていたのはわずか数カ所で、内側ガラスは大部分とりはずされていたのである[註43~とり外されたガラスは50枚程別途保管されていた。]。勿論欠損したままの個所もあったが、ほかに複層ガラスとしてガラス間の結露がひどかったか、埃などが入り込み見苦しくなったためとりはずしたと考えられた。

再び複層ガラス仕様に戻すにあたって、同じような弊害が出ぬよう、実際に同仕様の窓枠を作成し、嵌め込み方法を何種類か冬期間検討した結果、、最良の方法で嵌め込んでいる。しかし、四分一は丹念にペンキ剥離した当初材を使い、ガラスを番付通り元の場所に嵌め込んでいく作業はかなり根気を必要とし、1人の職人が2カ月かけて施工した。

ほかにガラスといえばシャンデリアのセードがある。使われているのは菊柄内摺十襞セードで、当初品が数個残存していた。復原に当たってはなかなか同程度に作れず、試作、失敗を繰り返し、100個程も作り直した後、辛うじて雰囲気が近づいたものをつけているが、それでも明治職人の手作業の確かさには及ばなかった。今は少々歪んでもそれが手作りの良さと言うが、彼等にはそれが許されなかった。彼等の仕事は、薄く、軽く、美しく、そして均一である。ただこれらも工場でごく日常的に量産していたもので特別な工芸品ではない。残っていることで付加価値がつき美術品のように扱われるとしたら、彼等は不本意ではなかろうか。むしろ、心がけて大切に遺し、より長く使用され、より多くの人に実感されていくことを望むであろう。

貴賓室のシャンデリアアセード

貴賓室のシャンデリアアセード

小樽は10年程前からガラスの町と言われるようになった。近年、ガラス工芸店、工房も増え、運河とともに観光客に最も人気のある新たな名所になっている。しかし、ここにもう一つ“硝子”の物語があることはあまり知られていない。

註40 「はじめは地震と間違えた人々の狼狽―郵船支店員の談」1924年12月28日付

市立小樽図書館に

市立小樽図書館に

初めは地震と間違えた人々の狼狽 郵船支店員の談

初めは地震と間違えた人々の狼狽 郵船支店員の談

爆發現場の附近には三井物産會社近海郵船の二大會社があり恰も社員が執務中の事とて殊に近接せる三井では負傷者多数を生じたが、兩社共大きな硝子窓は館内に吹き飛ばされてメチャメチャとなり、表戸は倒壊し惨憺たる光景を呈して居るが近海郵船會社を訪へば社員は當時の光景について左の如く語つた「恰度午後一時半頃でした社員が皆出揃つて執務中突如ズドンといふ一大音響を發したかと思ふと澤山の窓が二間も隔たつて居る室内にメチャメチャになつて跳び込み同時に室内は眞暗になつてしまいました。此の瞬間は一同呆然として、誰一人聲を出す者さへありませんでした其時爆發だなと思ひましたが、多分會社の倉庫にあつた石油でも爆発したのかと思つて居るとさうでもないといふので「これは地震だ」と叫ぶ者あり戸外へ飛出すのが見合せて居ると、其中に爆発だ!といふ聲が外から聞えたので一斉に飛出しました、社員の負傷者は極めて少なく二三人顔面に硝子の破片で軽傷を負ふただけでしたが、手宮末廣町の社宅は随分酷くやられました。本社の損害は輸出倉庫一棟が半分破られ、埋立の仮倉庫も半分破壊しました、……。

この惨狀!

この惨狀!

(中央)爆發刹那の現場

(上下)附近倉庫の惨狀

~1924年(大正13年)12月28日(日曜日)小樽新聞 より

この

この

シャッターが

シャッターが

○大爆発があったこと

○イギリス製あるいはベルギー製のかも…?

○日本第1号の硝子かも?

ということを付け加えて説明してもらえたら、見学に来られた方はもっと小樽に興味を持つのではないでしょうか?

~2018.11.7~

そば会席 小笠原

北海道小樽市桜2丁目17-4電話:0134-26-6471, 090-5959-6100

FAX:電話番号と同じ

E-mail:qqhx3xq9k@circus.ocn.ne.jp

営業時間:10:30~21:30

定休日:月曜日