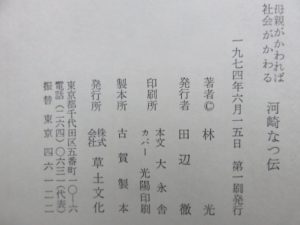

母親がかわれば社会がかわる 河崎なつ伝

2021年10月21日

母親がかわれば社会がかわる

河崎なつ伝

林 光 著

草土文化

小樽高等女学校へ

明治は終わり大正時代に入った。一九一四(大正三)七月から一九一八年(大正七)一一月まで続いた第一次世界大戦に、日本は割りこんで参戦し、財閥は大いに儲け、政府と軍隊は中国侵略の基礎をかためた。ロシアでは大戦中の一九一七年(大正六)、社会主義革命が成功し、世界ではじめての社会主義国家が生まれた。

この間、なつは二度めの教師として北海道にわたり、ふたたび女高師の研究科に戻っている。

「明治四十五年にお茶の水の校門を出た私は、二十四歳で北海道の小樽高女に参りましたが、だんだん教育の仕事に興味を持ちはじめて、お終ひには全校五百人の生徒の作文を自分ひとりで受持つやうになつてゐました。読書の傾向も、自然主義の文学にふれはじめてから、人生の真実を求める現実的な態度へ傾いていきました。小樽の女学校に勤めてゐた四年間には高等官にするからきてくれないか、と好意を以て迎へにきた学校もありましたが、私は地位とか名誉よりも、ほんとうの意味で人間らしい先生になりたい、と思つてゐました。」(自伝)

当時、北海道に行くというのはよほどの変り者であって、ふつうは故郷か、近くの都会に赴任することを希望した。新しい天地であった北海道の魅力にひかれ、啄木にも傾倒していたなつは、自分からのぞんで赴任した。煙だらけの汽車で青森まで行き、青森から はしけ で大きな船に乗りかえ、函館の沖に着くと、また はしけ で函館へ。それから汽車で小樽に着く。延々三十四時間の、外国へ行くような旅であった。

「北海道は憧がれだった。大陸的で何かいいなァと思っていた、と、河崎先生はおっしゃっていました。函館から汽車に乗ると、クッチャンを夜中の一二時頃通ります。その‶クッチャン〟という語呂が、何かエキゾチックな感じで気に入っていたらしく、夜中にふと目がさめたら‶クッチャン、クッチャン〟という駅員の声が聞こえて、『アッ、クッチャンだ』と思って窓をあけたら、ちっちゃい掘立小屋のような駅があって、雪原をへだてて遠くかなたに点々としてクッチャンの町の灯が見え、『ああ、これがクッチャンだ』と、見えなくなるまで眺めていた、と話していらっしゃいました。」

こう語る中井しづ、中川よね、土井たか恵たちは、なつをかこんで、死の最後まで集まっていた小樽高女の教え子である。

この頃の北海道はにしん場として栄え、これからきり拓いていくという土地の勢いのようなものがあって、素朴で連帯感がつよく、おおらかな土地柄であった。こうした気質を、なつは好いたのだろう。女学校は庁立が札幌、函館、小樽に一校ずつあるだけで、ほかに小樽に私立が二校。生徒たちは、遠く稚内、ビクニ、マシケなどからはるばる船に乗って寄宿舎に入った。なつは、中川、山田という二人の教師とともに医者の二階に下宿した。生徒たちは東京の女高師からきた先生に注目し、やがて、たちまち、なつの作文の授業にひきこまれていった。

「それまでは病気見舞いの手紙とか、何かのお礼状とか、虫の音をききにお出でくださいとか、そんな題で作文を書いておりました。河崎先生になりましたら、題も書き方も全然ちがいます。『ふみ切り番』というのを書いた人がありまして、毎日通るふみ切り番の生活をみて感じたことが書いてあるんですが、実に生き生きと上手に書かれていました。私たちには日曜日にどういうことがあったか、というような生活記録を書かせるようになさいました。みんなとても上手になりましてね。先生の下宿に遊びに行くと、毎日毎晩、作文を読んで徹夜で点をつけていらした。みんなが、どんどん伸びていくから面白くて、徹夜しても楽しかった、とおっしゃっていました。」(中井、中川、土井)

なつは教科書はあまり使わず、啄木の詩や小説などを読ませ、新聞の話題や自分の家の歴史などを書かせた。書いたものには一つひとつていねいな添削と批評をつけた。作文から生徒の特長をみつけ、それを本人に知らせてはげました。こういうていねいな接し方で、だれもが思うことを表現するようになり、生徒と心の交流を持つようになった。自然主義文学への共感と、当時ひろまっていた『自由課題』という作文教育を実践していたのであろう。

なつは、道内を旅するのが楽しみだった。春のまだ浅い頃、釧路の海で氷塊の流れてくるのを見、千鳥の啼く声をきいて、朗々と啄木の詩をうたった。

教師としてはじめて全力を注いだ小樽の教え子は、特別に心に残っていたらしい。生徒もまた、つよい印象をきざみつけられた教師だったから、東京に戻ったなつを囲み、在京の卒業生で小樽の同窓会=桜陽会の東京支部がつくられた。のちには教え子でない卒業生も加わって二百人の会員となった。ここでなつは、さりげなく時の問題や教育の問題を話題にだしていったというが、この集まりはなつが亡くなるまでつづき、なかでも前記の人びとは私生活でも深い交わりをもちつづけた。たった四年間しか教えなかった女学校の教師と生徒たちが、五〇年ものあいだ心を通わせていた関係というのは、珍しい関係にちがいない。

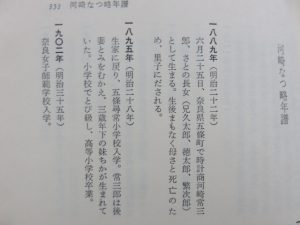

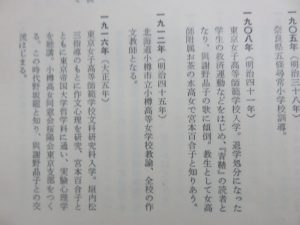

小樽高女教師の頃(1912=明治45~1916=大正5)

小樽高女教師の頃(1912=明治45~1916=大正5)

そば会席 小笠原

北海道小樽市桜2丁目17-4電話:0134-26-6471, 090-5959-6100

FAX:電話番号と同じ

E-mail:qqhx3xq9k@circus.ocn.ne.jp

営業時間:10:30~21:30

定休日:月曜日